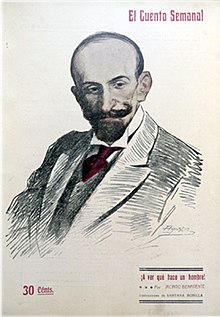

Jacinto Benavente

Durante un tiempo fue empresario de circo y algunos biógrafos, como Fernando Lázaro Carreter y Ángel Lázaro, sugieren que trabajó inclusive en él, porque estaba enamorado de una trapecista inglesa, la «Bella Geraldine»,[4][5] lo que él siempre negó.

[4] Este, por su parte, reconoció: «Mal acogida por el público y mucho peor por la crítica».

En 1899, fundó en Madrid el Teatro Artístico, en el que colaboró Valle Inclán y cuyo objetivo era representar un repertorio guiado por los intereses exclusivos del arte y por su intencionalidad regeneracionista en toda la amplitud del término.

Su referencia más inmediata fue, como en otros casos, el Teatro Libre, creado años antes por André Antoine en París.

Entre sus propósitos, aluden a la escenificación de obras minoritarias y es perceptible un cierto elitismo endogámico en sus propuestas.

[4] Ingresó en la Real Academia Española en 1912; a fines de 1913 concluye su mayor éxito, el drama rural La malquerida.

Durante la Guerra Civil, Benavente permaneció primero en Madrid y luego en Valencia,[11] donde las autoridades del Gobierno del Frente Popular le homenajearon repetidamente y donde llegó incluso a actuar en escena interpretando el papel de Crispín en Los intereses creados.

La comedia benaventina típica, costumbrista, moderna, incisiva, supone una reacción contra el melodramatismo desorbitado de Echegaray.

Lejos del aparato efectista de este último, Benavente construye sus obras tomando como fundamento la vida.

Conoce perfectamente todos los recursos escénicos y sabe dar relieve dramático a las acciones más intrascendentes.

En 1908 estrenó La fuerza bruta, fundando al año siguiente, junto con el actor Porredón, un teatro para niños.

En otras obras los principios educativos se mezclan con ambientes y motivos fantásticos (El príncipe que todo lo aprendió en libros, 1909).

Si no se ha hecho ninguna obra maestra más con sus historias, quedan en el recuerdo un par de títulos apreciables: La malquerida (1949, Emilio Fernández); Vidas cruzadas (1942, Luis Marquina); La noche del sábado (1950, Rafael Gil); Pepa Doncel (1969, Luis Lucia Mingarro).

El arte dramático español sigue siendo por estos años un producto consumido por la burguesía acomodada que asiste a los teatros para ver y ser vista.

Sus obras dominan los escenarios españoles del primer tercio del siglo XX y aún continuará su presencia hasta mediados de siglo, siendo el autor más valorado por el público de su tiempo.

Es un teatro en prosa con estilo naturalista y las obras divididas en tres actos, acorde con la tendencia de otros autores del momento.

Ayala consideró que el teatro de Benavente se estancó en un canon naturalista cuando esa etapa ya estaba superada.

[19] Gonzalo Torrente Ballester escribiría sobre su teatro: «La técnica benaventina es lo más flojo de su obra dramática, y en este sentido su influencia fue funesta.

Sólo asomos, porque el chejovianismo de tales obras suele ser pulverizado por un pensamiento trivial y por las concesiones sentimentales que, finalmente, ofrece al público».

La Guerra Civil le pilló en zona republicana (Barcelona) e hizo declaraciones en favor del Gobierno republicano que luego afirmó fueron forzadas por las autoridades y de las que continuamente se desdijo en piezas como Aves y pájaros (1940), Abuelo y nieto (1941), La enlutada (1942) o La ciudad doliente (1945), asistiendo además a no pocos actos oficiales del franquismo, el cual, tras mostrarse reticente con sus obras, terminó por aceptarlas como muestras del teatro de los vencedores.