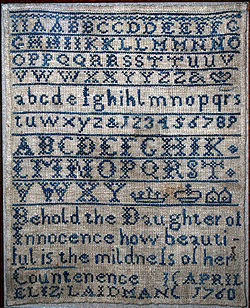

Dechado

Los dechados más antiguos que han llegado hasta la actualidad son de los siglos XV y XVI.

Del mismo modo, se proponían como una buena alternativa a los paseos, fiestas o visitas.

Hacia mediados del siglo XVII la palabra «dechado» comienza a figurar como un término de mención constante.

Un precedente de la revisión del vocablo es el Tesoro de la lengua castellana o española (1611) por Sebastián Covarrubias, el primer diccionario en su tipo; en dicha publicación, el vocablo es definido como un ejemplo y se le relaciona directamente con las labores textiles, refiriendo su variante metafórica a las personas cuya virtud las hace dignas de imitación.

Desde la segunda mitad del siglo XVII, en la Nueva España también existieron imágenes en las que figuran escenas de mujeres dedicadas a las labores en hilo y aguja, entre ellas los dechados.

Incluso podían ser o no acompañadas por un diseño reticular que facilitaba el trabajo.

Nuevos motivos aparecieron en los dechados y pasaron a formar parte de sus repertorios más tradicionales.

A este periodo corresponden varias piezas que enfatizan su función como muestra para el uso de sus dueñas.

Así mismo, también se sabe que otros más de esta época fueron dados a personas que los llevaron consigo a otros países, derivando en la conformación de colecciones destacadas alrededor del mundo.

El trabajo plasmado en los dechados señala a los patrones impresos como parte de sus principales fuentes formales.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la llegada a México de revistas, libros e ilustraciones de origen extranjero, pusieron a disposición del «bello sexo» recursos especialmente enfocados en sus prácticas principales, destacando el caso de las labores en hilo y aguja.

Todo lo anterior repercutió en el intercambio de motivos, diseños e imaginarios a nivel internacional.

Los realizados en México, ya entrado el siglo XIX y a partir de entonces, demuestran una gran variedad en este sentido, permitiéndonos realizar un ejercicio de análisis y catalogación que retoma las propuestas en esta materia, desarrolladas por la investigadora española Maravillas Segura Lacomba, considerando para ello el caso español.

En este tenor, María y las mujeres que imitaran su camino, no sólo se tendrían por ejemplos de «lo femenino», sino que inclusive llegarían a ser referidas como «dechados» pues eran consideradas como regla, muestra y ejemplo para el género.

De ello resulta que muchos dechados revelen un diálogo evidente con el ámbito religioso, con sus imaginarios, discursos, personajes principales y tradición material.

Se observan lirios, amarantos, claveles, jazmín y rosas, símbolos de la fertilidad, el cuidado, la belleza, el sacrificio, el amor, la humildad, la misericordia.

También se realizaron dechados protagonizados por frases de amor y desamor con pictogramas.

Los motivos religiosos también son de presencia constante en los imaginarios que muestran los dechados.

Destaca la figuración de ovejas, perros, aves, monos, venados, ardillas, conejos, caballos y toros.