La historiografía africana es una rama de la historiografía relativa al continente africano , sus pueblos, naciones y variedad de historias escritas y no escritas. Se ha diferenciado de otras áreas continentales de la historiografía debido a su naturaleza multidisciplinaria, ya que los métodos únicos y variados de África para registrar la historia han resultado en la falta de un conjunto establecido de obras históricas que documenten los acontecimientos anteriores al colonialismo europeo . Como tal, la historiografía africana se ha prestado a los métodos contemporáneos de estudio historiográfico y a la incorporación del análisis antropológico y sociológico .

La cronología de la historia africana registrada abarca muchos movimientos artísticos, naciones y dialectos africanos, y su historia ha permeado a través de muchos medios. La historia de gran parte del continente africano precolonial se representa a través del arte o se transmite de boca en boca. A medida que surgió la colonización europea, la identidad cultural y la estructura sociopolítica del continente cambiaron drásticamente, y la documentación escrita de África y su gente estuvo dominada por la academia europea, que luego fue reconocida y criticada en los movimientos poscolonialistas del siglo XX.

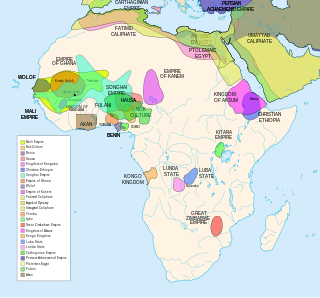

El África subsahariana, debido a su extensión, clima variado, poblaciones migratorias y, en ocasiones, geografía dura, provocó que una variedad de grupos culturales carecieran de incentivos para colectivizarse y urbanizarse en la medida que lo hacían el Mediterráneo , Asia Menor o el Medio Oriente en la antigüedad. Como resultado, gran parte del continente africano no produjo tantas obras existentes (ya sea escritas o arqueológicas) como los reinos y naciones más septentrionales de África. [1] Gran parte de la descripción moderna de África que precede a la historia escrita se realiza a través de la arqueología y las antigüedades . Excluyendo los jeroglíficos egipcios antiguos y la escritura Ge'ez , una gran parte del continente africano no tendría medios para escribir o registrar la historia hasta la era común . Esto presenta un desafío para los historiadores a la hora de descifrar la historia del continente, ya que ciertas personas y naciones aún no han comenzado a registrar la historia.

Muchos sistemas de escritura africanos se han desarrollado en la historia antigua y reciente, y el continente posee una gran cantidad de ortografías variadas. Una de las lenguas antiguas más notables fueron los jeroglíficos egipcios , que a menudo se encontraban tallados en las paredes, como decoración en objetos de importancia religiosa y escritos en madera y papiro . [2] Los jeroglíficos, como muchos otros dialectos africanos antiguos, pasaron por un período de tiempo considerable en el que no hubo traducción verificable. La Piedra Rosetta , descubierta en 1799, permitiría a los historiadores descifrar eficazmente los jeroglíficos y acceder a un nuevo campo de la historia del Antiguo Egipto. [3] Este campo fue abordado predominantemente por historiadores europeos.

La Historia Colonial llegó con el descubrimiento y la colonización de África e implicó el estudio de África y su historia por parte de académicos e historiadores europeos. [4] Debido al relativo establecimiento de la academia europea en comparación con África durante el período, así como al dominio de las potencias europeas en todo el continente, la Historia Africana se escribió desde una perspectiva enteramente europea bajo el pretexto de la Superioridad Occidental. [5] Esta predilección surgió de la percibida superioridad tecnológica de las naciones europeas y la descentralización del continente africano sin que ninguna nación sea una potencia clara en la región, así como una percepción de los africanos como racialmente inferiores . [6] Otro factor fue la falta de un cuerpo establecido de historia africana colectiva creado en el continente, existiendo en cambio una multitud de diferentes dialectos, grupos culturales y naciones fluctuantes, así como un conjunto diverso de medios que documentan la historia además de la palabra escrita. . Esto llevó a los europeos a la percepción de que África y su gente no tenían una historia registrada y tenían poco deseo de crearla. [7]

Las obras históricas de la época fueron escritas predominantemente por eruditos de las diversas potencias europeas y se limitaron a naciones individuales, lo que generó disparidades en estilo, calidad, lenguaje y contenido entre las numerosas naciones africanas. [4] Estas obras se referían principalmente a las actividades de las potencias europeas y se centraban en acontecimientos relacionados con los esfuerzos económicos y militares de las potencias de la región. [5] Ejemplos de obras británicas fueron The Economic Development of the British Overseas Empire de Lilian Knowles y The Economic Revolution in British West Africa de Allan McPhees, que analizan los logros económicos del imperio británico y la situación en las naciones africanas controladas por Gran Bretaña. . [5]

La historiografía africana se organizó a nivel académico a mediados del siglo XX. [8] La Escuela de Estudios Orientales se inauguró en la Universidad de Londres en 1916. Se convirtió en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en 1938 y siempre ha estado en el centro de los estudios sobre África. En los Estados Unidos, la Universidad Northwestern lanzó su Programa de Estudios Africanos en 1948. Se fundaron las primeras revistas académicas: Transactions of the Gold Coast & Togoland Historical Society (1952); Revista de la Sociedad Histórica de Nigeria (1956); La Revista de Historia Africana (1960); Cahiers d'études africaines (1960); y Estudios históricos africanos (1968). Especialistas agrupados en la Asociación de Estudios Africanos (1957); la Asociación de Estudios Africanos del Reino Unido (1963); la Asociación Canadiense de Estudios Africanos/Association Canadienne des Études Africaines (1970).

El imperialismo europeo se intensificó en el norte de África después de 1800. Esto incluyó la toma británica del control de Egipto (1882). Francia operó un gran programa expansionista en Egipto (1798), Argelia (1830); Túnez (1881); y Marruecos Oriental (1912); además de construir y operar el Canal de Suez (1854+). España luchó en la Guerra de Marruecos (1859/60) y envió colonos al norte de Marruecos (1912). Italia se centró en Libia (1911) y envió colonos a Argelia. El imperialismo sufrió un revés dramático en la Guerra de Argelia (1954-1962), la Crisis de Suez (1956), así como en la independencia de Libia (1951), Marruecos (1956) y Túnez (1956). [9]

Los modelos de modernización fueron estructuras interpretativas típicas de la historiografía africana desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980. [10] Por ejemplo, Philip Curtin argumentó en 1981 que las principales preocupaciones de los historiadores deberían ser:

El trabajo antropológico de África involucra muchos campos de la antropología, incluida la antropología cultural , la antropología social y la antropología lingüística , en la búsqueda de contextualizar y descubrir los elementos humanos de la historia y se lo conoce como etnohistoria . Una metodología originalmente empleada en el estudio de las culturas indígenas , ha pasado no sólo al campo general de la antropología sino que ha sido adoptada en gran medida por los profesionales de la historia y el movimiento de la historia social . [1] Desde su enfoque en las culturas indígenas y el análisis de los orígenes antropológicos de un pueblo en lugar de sus relaciones políticas (que de otro modo estarían dominadas por su relevancia para las naciones europeas), la etnohistoria aborda la historia desde un punto anterior a la colonización europea, y permite a los historiadores estudiar las implicaciones de la lucha por África con una mayor comprensión de la estratificación social de las naciones africanas antes y después del colonialismo. La representación de estas naciones pasaría de ser estática a dinámica, documentando una progresión desde el antes y el después de la llegada de las naciones europeas, que se logra en parte mediante una transición del estudio de lo que se ha hecho, a los medios, métodos. y razones de las acciones emprendidas. [12]

La historiografía poscolonialista estudia la relación entre el colonialismo europeo y la dominación en África y la construcción de la historia y la representación africanas. Tiene sus raíces en el orientalismo , la construcción de culturas del mundo asiático , árabe y norteafricano de una manera condescendiente derivada de un sentido de superioridad occidental, teorizado por primera vez por Edward Said . [13] Una percepción general de superioridad occidental entre académicos e historiadores europeos prominentes durante el apogeo del colonialismo condujo a los rasgos definitorios de las obras históricas coloniales, que los poscolonialistas han tratado de analizar y criticar.

William Miller Macmillan es un historiador y pensador poscolonialista. Su obra histórica, Africa Emergent (1938), criticó el dominio colonial y buscó la democratización de las naciones africanas al buscar representación africana en los gobiernos. La obra no sólo condena el dominio colonial, sino que también considera las perspectivas y los efectos del colonialismo en el pueblo africano, una diferencia considerable con respecto a los contemporáneos de las obras. [14] Fue uno de los fundadores de la escuela liberal de historiografía sudafricana y un precursor de la escuela radical de historiografía que surgió en la década de 1970. También fue un crítico del dominio colonial y uno de los primeros defensores del autogobierno de los territorios coloniales en África y de lo que se conoció como ayuda al desarrollo.

Said y su libro Orientalismo (1978) tuvieron un gran impacto en los estudios poscoloniales. Introdujo la teoría del orientalismo y deconstruyó los métodos mediante los cuales las culturas extranjeras eran distorsionadas y patrocinadas a través de la representación occidental. Un resultado fue la marcada disminución en el uso de modelos de modernización basados en la transición europea del tradicionalismo a la modernidad. [15]

El reconocimiento y la aceptación de las naciones y pueblos africanos como individuos libres de la dominación europea ha permitido abordar la historia africana desde nuevas perspectivas y con nuevos métodos. África ha carecido de un medio de comunicación o cuerpo académico definido debido a su variedad de culturas y comunidades, y la pluralidad y diversidad de sus numerosos pueblos significa un enfoque historiográfico que se circunscribe al desarrollo y actividad de un pueblo o nación singular incapaz de captar la historia integral de las naciones africanas sin una gran cantidad de obras históricas. [12] Esta cantidad y diversidad de historia que aún no se ha documentado se adapta mejor a los movimientos historiográficos contemporáneos que incorporan las ciencias sociales: antropología , sociología , geografía y otros campos que examinan más de cerca el elemento humano de la Historia en lugar de limitarlo a historia política .

{{cite book}}: Mantenimiento CS1: falta el editor de la ubicación ( enlace )