La notación mensural es el sistema de notación musical utilizado para la música vocal polifónica europea desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XVII. El término "mensural" se refiere a la capacidad de este sistema para describir duraciones rítmicas medidas con precisión en términos de proporciones numéricas entre valores de notas. Su nombre moderno está inspirado en la terminología de los teóricos medievales, que usaban términos como musica mensurata ("música medida") o cantus mensurabilis ("canción mensurable") para referirse a la música polifónica rítmicamente definida de su época, a diferencia de musica plana. o musica choralis , es decir, canto llano gregoriano . La notación mensural se empleó principalmente para composiciones en la tradición de la polifonía vocal, mientras que el canto llano conservó su propio sistema más antiguo de notación neume durante todo el período. Además de estos, parte de la música puramente instrumental podría escribirse en diversas formas de notación de tablatura específica de cada instrumento .

La notación mensural surgió de un método anterior y más limitado de anotar ritmos en términos de patrones repetitivos fijos, los llamados modos rítmicos , que se desarrollaron en Francia alrededor de 1200. Una forma temprana de notación mensural se describió y codificó por primera vez en el tratado. Ars cantus mensurabilis ("El arte del canto mesurado") de Franco de Colonia ( c. 1280 ). En Francia se introdujo un sistema mucho más ampliado que permitía una mayor complejidad rítmica con el movimiento estilístico del Ars nova en el siglo XIV, mientras que la música italiana del siglo XIV desarrolló su propia variante, algo diferente. Alrededor de 1400, el sistema francés se adoptó en toda Europa y se convirtió en la forma estándar de notación de la música renacentista de los siglos XV y XVI. A lo largo del siglo XVII, la notación mensural evolucionó gradualmente hacia la notación de medida (o barra) moderna.

La innovación decisiva de la notación mensural fue el uso sistemático de diferentes formas de notas para denotar duraciones rítmicas que mantenían relaciones numéricas jerárquicas y bien definidas entre sí. Si bien es menos dependiente del contexto que la notación en modos rítmicos, la notación mensural se diferenciaba del sistema moderno en que los valores de las notas todavía dependían en cierta medida del contexto. En particular, una nota podría tener una longitud de dos o tres unidades del siguiente orden menor, mientras que en la notación moderna estas relaciones son invariablemente binarias. Si una nota debía leerse como ternaria ("perfecta") o binaria ("imperfecta") era una cuestión en parte de reglas de contexto y en parte de un sistema de signos de medición comparables a las marcas de tiempo modernas. También había un sistema complejo para cambiar temporalmente los valores de las notas mediante factores de proporción como 2:1 o 3:2. La notación mensural no utilizaba líneas de compás y, en ocasiones, empleaba formas especiales de notas conectadas (ligaduras) heredadas de la notación medieval anterior. A diferencia de los inicios de la escritura de música polifónica, y a diferencia de la práctica moderna, la notación mensural generalmente no se escribía en un arreglo de partitura sino en partes individuales.

La notación mensural fue ampliamente descrita y codificada por los teóricos contemporáneos. Como estos escritos, como todos los trabajos académicos de la época, solían estar escritos en latín, muchas características del sistema todavía se denominan convencionalmente mediante sus términos latinos.

El sistema de tipos de notas utilizado en la notación mensural se corresponde estrechamente con el sistema moderno. El mensural brevis es nominalmente el antepasado de la nota entera doble moderna (breve) ; asimismo, la semibrevis corresponde a la nota entera (semibreve) , la mínima a la blanca (minim) , la semimímina a la negra (negra) , y la fusa a la corchea (corchea) . Muy raramente, la notación mensural también utilizó subdivisiones aún más pequeñas, como la semifusa (correspondiente a la semicorchea o semicorchea). Por otro lado, también había dos valores mayores, la longa (nota entera cuádruple o larga) y la maxima (o longa dúplex , llamada grande en Gran Bretaña), que ya no se utilizan habitualmente en la actualidad.

A pesar de estas equivalencias nominales, cada nota tenía un valor temporal mucho más corto que su contraparte moderna. Entre los siglos XIV y XVI, los compositores introdujeron repetidamente nuevas formas de notas para divisiones temporales del ritmo cada vez más pequeñas, y las notas más antiguas y más largas se ralentizaron proporcionalmente. La relación métrica básica de un tiempo largo a uno corto pasó de longa-breve en el siglo XIII, a breve-semibreve en el XIV, a semibreve-mínimo a finales del XV y, finalmente, a minim-semiminim (es decir, medio tiempo). y negras, o mínima y negra) en notación moderna. Así, lo que originalmente era el valor de nota más corto de todos los valores utilizados, la semibreve, se ha convertido en la nota más larga que se utiliza habitualmente en la actualidad: la nota completa.

Originalmente, todas las notas se escribían en forma sólida y completa ("notación negra"). A mediados del siglo XV, los escribas comenzaron a utilizar formas de notas huecas ("notación blanca"), reservando las formas negras sólo para los valores de notas más pequeños. Este cambio probablemente fue motivado por el cambio del pergamino al papel como material de escritura más común, ya que el papel era menos adecuado para contener grandes puntos de tinta. [1]

Al igual que con las notas, las formas de los símbolos de silencio en la notación mensural ya son similares a sus descendientes modernos (introduciéndose sucesivamente los valores más pequeños a lo largo del período de la notación mensural). Los símbolos de silencio de los valores más grandes tenían una lógica visual clara que reflejaba sus duraciones de tiempo, basándose en que el silencio breve era un trazo vertical de la longitud de un espacio de pentagrama. Para los silencios de longa se hacía una distinción visual según si la longa era imperfecta (dos breves de longitud) o perfecta. En consecuencia, sus signos tenían visualmente dos o tres veces la duración de un silencio breve respectivamente, mientras que el silencio semibrevo tenía la mitad de esa longitud. Los silencios máximos, a su vez, eran grupos de dos o tres silencios largos combinados. Si se sucedían varios silencios largos, se escribían juntos grupos de dos o tres de ellos en la misma línea del pentagrama para indicar si se suponía que debían agruparse en unidades de máximos perfectas o imperfectas. (Las formas modernas de los silencios máximos y largos se refieren a su uso en silencios tradicionales de múltiples compases ).

Las ligaduras son grupos de notas escritas juntas, que generalmente indican un canto melismático de la misma sílaba en varias notas. Las formas de ligadura existen sólo para los valores de notas más grandes desde la semibreve hacia arriba. Su uso en la notación mensural era un vestigio del sistema rítmico modal anterior , del cual heredaron parte de su significado rítmico.

Los valores rítmicos de las ligaduras en notación modal se habían basado en una reinterpretación métrica de los neumas de ligadura utilizados desde mucho antes en la notación del canto llano gregoriano . En notación modal, las ligaduras representaban secuencias rítmicas estereotipadas de notas cortas y largas, que generalmente involucraban grupos de una o más notas cortas iniciales (es decir, breves) y una nota larga final (es decir, una longa). En la notación mensural, esta regla se generalizó, clasificándose todas las demás combinaciones rítmicas en términos de desviación de este patrón básico. En terminología medieval, una ligadura poseía perfectio ("perfección") [2] si su nota final era una longa (L), y tenía proprietas ("propiedad") si su primera nota era una breve (B). [3]

En consecuencia, un par de notas de B-L (cum proprietate et cum perfecte) podría escribirse con las formas de ligadura más básicas, las heredadas del canto llano, es decir, la clivis descendente (![]() ) y el podato ascendente (

) y el podato ascendente (![]() ). Asimismo, los grupos de tres notas de B – B – L podrían escribirse con algunos de los neumas ternarios heredados, como el porrectus (

). Asimismo, los grupos de tres notas de B – B – L podrían escribirse con algunos de los neumas ternarios heredados, como el porrectus (![]() , dirección abajo-arriba), el torculus (

, dirección abajo-arriba), el torculus (![]() , dirección arriba-abajo), o el scandicus (

, dirección arriba-abajo), o el scandicus (![]() , dirección arriba-arriba).

, dirección arriba-arriba).

Si, a modo de excepción, la primera nota iba a ser una longa, esto se indicaba mediante una inversión de las raíces iniciales: a la clivis descendente se le eliminaba la raíz descendente (![]() ), mientras que, por el contrario, al podatus ascendente se le añadió uno (

), mientras que, por el contrario, al podatus ascendente se le añadió uno (![]() o

o![]() ).

).

Por otro lado, si la nota final iba a ser breve (sine perfecte) , esto se indicaba mediante un cambio en las propias cabezas de las notas: la secuencia descendente de cabezas cuadradas se reemplazaba por una única viga diagonal (![]() ), mientras que el podatus ascendente tenía su segunda nota desplegada hacia la derecha (

), mientras que el podatus ascendente tenía su segunda nota desplegada hacia la derecha (![]() ). Ambas secuencias corresponden a los segmentos B – B iniciales del porrectus y torculus ternarios respectivamente.

). Ambas secuencias corresponden a los segmentos B – B iniciales del porrectus y torculus ternarios respectivamente.

Si ambas excepciones coincidían (sine proprietate et sine perfecte) , ambas alteraciones gráficas se combinaban en consecuencia.

Además de secuencias de longa y breve, las ligaduras también pueden contener pares de semibrevas (pero normalmente no una sola). [4] Estos se llamaban cum opposita proprietate y siempre estaban marcados por una raíz que apuntaba hacia arriba a la izquierda del par de notas.

También hubo algunas versiones alternativas de las ligaduras ascendentes. Por lo tanto, la forma básica ascendente del podatus B-L fue reemplazada por una en la que la segunda nota estaba doblada hacia la derecha y marcada con una plica adicional (![]() ), como si estas dos modificaciones estuvieran destinadas a anularse mutuamente. [5] La L – L ascendente (propiedad del seno) se modificó en consecuencia. [6]

), como si estas dos modificaciones estuvieran destinadas a anularse mutuamente. [5] La L – L ascendente (propiedad del seno) se modificó en consecuencia. [6]

Las ligaduras podrían contener cualquier número de notas. En las ligaduras de varias notas, las reglas sobre los valores inicial y final se aplican de forma análoga a las de las formas binarias. Además, las siguientes reglas se aplican a los billetes en todas las posiciones: [7]

La notación mensural distinguió entre varios patrones métricos básicos de una pieza musical, que se definieron como combinaciones de subdivisiones de tiempo ternarias y binarias en niveles jerárquicos sucesivos y corresponden aproximadamente a estructuras de barras modernas. La división de la semibreve en mínimas se denominaba prolatio , la de la breve en semibreves se denominaba tempus y la de la longa en breves se conocía como modus . La división de los máximos en longas se denominaba modus maximarum o modus maior ; en la literatura moderna también se le llama a veces maximodus . Cada uno de estos niveles podría ser perfecto (ternario) o imperfecto (binario). Los dos tipos de prolatio también se conocían como "prolación mayor" y "prolación menor", respectivamente.

El modus y maximodus perfectos se volvieron raros en la práctica después del siglo XIV. De suma importancia práctica fueron las subdivisiones desde la breve hacia abajo, ya que en ese momento las semibreves en lugar de las breves habían asumido la función de unidad básica de conteo. Las cuatro combinaciones posibles de tempus y prolatio podrían indicarse mediante un conjunto de signos de medición al comienzo de una composición: un círculo para el tempus perfectum, un semicírculo para el tempus imperfectum, cada uno combinado con un punto para la prolatio maior, o ningún punto para la prolatio. menor. Estos corresponden a medidas modernas de9

8,3

4,6

8, y2

4respectivamente (asumiendo un factor de reducción de 1:4 en la transcripción, es decir, mapeando mínimos mensurales a corcheas modernas), o alternativamente9

4,3

2,6

4y2

2respectivamente (con un factor de reducción de 1:2). En cada caso, una breve corresponde a una barra moderna. Además, cada uno de estos patrones básicos tenía una variante disminuida ( diminutum ), indicada por un trazo vertical a través del signo (![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() ). Estos llamados "signos de corte" indicaban una reducción de todos los valores temporales en un factor de dos. (Las señales

). Estos llamados "signos de corte" indicaban una reducción de todos los valores temporales en un factor de dos. (Las señales![]() y

y![]() son la fuente de las firmas modernas " tiempo común " y " alla breve "

son la fuente de las firmas modernas " tiempo común " y " alla breve "![]() y

y![]() respectivamente.) Un semicírculo invertido

respectivamente.) Un semicírculo invertido![]() generalmente se entendía que era lo mismo que

generalmente se entendía que era lo mismo que![]() .

.

Normalmente no había signos especiales para indicar las divisiones superiores de modus y maximodus. Sin embargo, los grupos de silencios largos al comienzo de una pieza (lo que ocurría con frecuencia, ya que algunas voces en una composición polifónica entraban más tarde que otras) podrían usarse como indicador del compás deseado. Si los descansos largos se escribían en tres espacios de pentagrama, eran perfectos; además, si aparecían en grupos de tres escritos juntos en la misma línea del pentagrama, indicaban maximodus perfecto. Ocasionalmente, si ninguna voz tenía un silencio lo suficientemente largo al comienzo de la pieza, se escribía un símbolo de silencio ficticio del valor máximo de longae a la izquierda del signo de medición; en ese caso se entendió como parte del compás y no se ejecutó como un silencio.

El valor temporal de algunas notas podría cambiar según su contexto inmediato en determinadas situaciones. Las reglas para ello se desarrollaron basándose en la naturaleza rítmica típica de la música en el siglo XIII. La mayor parte de la música de aquella época seguía el mismo patrón métrico básico, que en notación moderna se escribiría como una letra rápida.6

4(o6

8) metro. [8] Así, las melodías consistían principalmente en notas largas ternarias (en notación moderna, mínimas punteadas), o secuencias alternas de notas largas binarias y notas cortas (mínimas y negras), o grupos de tres notas cortas. En el siglo XIII, todos estos se anotaban utilizando únicamente las notas longa y breve. Se entendía automáticamente que una longa llenaba todo un grupo métrico ternario siempre que estaba cerca de otras notas que hacían lo mismo, es decir, siempre que iba seguida de otra longa o de un grupo completo de tres breves. Sin embargo, cuando la longa fue precedida o seguida por una sola breve, ambas llenaron juntas un grupo ternario. Así, la longa tuvo que ser reducida a un valor de dos (estaba "imperfectada"). Cuando, finalmente, sólo había dos breves entre dos longae, entonces los dos breves tuvieron que llenar un grupo métrico juntos. Esto se hizo alargando la segunda breve (brevis altera) a un valor de dos, mientras que la primera (brevis recta) mantuvo su valor normal. [9]

En la etapa más temprana, este principio básico se aplicaba sólo a la relación entre longa y breve. A partir de Franco de Colonia , el mismo patrón también se aplicó entre breves y semibreves, [10] y finalmente, con la teoría del Ars nova de Philippe de Vitry , se llevó un nivel más abajo, hasta los mínimos recién introducidos. A partir de ese momento, la imperfección y alteración podría ocurrir a nivel de breves y semibreves siempre que la pieza estuviera en tempus perfectum, y entre semibreves y minims si la pieza estuviera en prolatio maior. Las divisiones por debajo del mínimo eran invariablemente binarias. Los teóricos desarrollaron un intrincado conjunto de reglas de precedencia sobre cuándo y cómo aplicar la imperfección, junto con una terminología compleja para sus diferentes tipos. [11]

Normalmente, una nota era imperfectada por una del siguiente orden menor, por ejemplo, una breve (B) por una semibreve (Sb), y por lo tanto perdía un tercio de su propio valor nominal (ej. [a-c]). A esto se le llamó "plena imperfección" (imperfectio ad totum) . Podría inducirse hacia atrás ( a parte post ) o hacia adelante ( a parte ante , ej. [c]). Si ambas lecturas fueran posibles, prevalecería la imperfección hacia atrás. La unidad más pequeña también podría reemplazarse por un grupo de notas aún más pequeñas de longitud equivalente, por ejemplo, el valor de una semibreve de mínimas o semimínimas (ej. [d]). La imperfección también podría aplicarse de forma recursiva, por ejemplo, con un Sb imperfectando un B precedente y siendo él mismo imperfectado por un mínimo siguiente (ej. [e]), si la métrica fuera adecuada (por ejemplo, tempus perfectum y prolatio maior).

La imperfección normalmente ocurría si dos notas más grandes estaban separadas por una sola unidad más pequeña, como en una secuencia de B – Sb – B – Sb. Sin embargo, si estaban separados por un grupo de dos o tres de las unidades más pequeñas, no había imperfección: en el caso de dos, se aplicaba alteración (ej. [f]); mientras que en el caso de tres, simplemente se dejó que el grupo llenara por sí solo el espacio de una unidad perfecta (ej. [g]). Si, a su vez, había una secuencia más larga de cuatro o más unidades más pequeñas antes del siguiente valor más largo, entonces el primero de ellos inducía imperfección (ej. [h]). La imperfección estaba prohibida en cualquier nota que fuera seguida directamente por otra del mismo orden (similis ante similem perfecta) . Así, la parte media de una secuencia como![]() sólo podría escribirse mediante alteración (como se muestra en el ejemplo [f]); se excluyó el uso de la imperfección como en el ejemplo (c), porque la presencia de la breve posterior lo bloqueaba.

sólo podría escribirse mediante alteración (como se muestra en el ejemplo [f]); se excluyó el uso de la imperfección como en el ejemplo (c), porque la presencia de la breve posterior lo bloqueaba.

La lectura normal de los grupos podría anularse colocando un punto separador (punctus divisionis) entre las notas para indicar cuáles de ellas estaban destinadas a formar una unidad ternaria juntas (ej. [i]). Si el punto separador se colocaba después de una nota potencialmente ternaria (por ejemplo, una breve in tempus perfectum), normalmente tenía el efecto de mantenerla perfecta, es decir, anular una imperfección que de otro modo se le habría aplicado. En estos casos también se le llamó punctus perfectis . Además de esto, un punto también podría usarse de la misma manera que hoy: cuando se colocaba después de una nota nominalmente binaria (por ejemplo, una breve in tempus imperfectum), la aumentaba en la mitad (punctus augmentationis) . [12]

En algunas situaciones, la imperfección podría ser inducida no por una nota del siguiente orden más pequeño sino por una aún más pequeña. Por ejemplo, una breve in prolatio maior, que podría considerarse compuesta por dos semibrevas perfectas, podría ser imperfectada por un mínimo adyacente, quitando un tercio de una de sus dos mitades, reduciendo así su longitud total de 6 a 5. (ej. [j]). A esto se le llamó "imperfección parcial" (imperfectio ad partem) . La imperfección que involucraba valores de notas separados por dos órdenes (por ejemplo, una breve por una mínima, o una longa por una semibreve) se llamaba "imperfección de una parte inmediata" (ad partem propinquam) ; mientras que el caso (más raro) en el que ocurrió a distancias aún mayores (por ejemplo, entre una longa y una mínima) se conoció como "imperfección de una parte remota" ( ad partem remotam , ej. [k]). Finalmente, la imperfección parcial también podría aplicarse en ambos lados de una nota larga a la vez ( ad partes , ex [l–m]). De esta manera, una nota que tenía nominalmente 9 tiempos de duración podría reducirse a cualquier valor hasta 4, o una nota de 12 tiempos a cualquier valor hasta 7. [13]

Los silencios, a diferencia de las notas, tenían una duración invariable y no podían ser imperfectos ni alterados; sin embargo, podrían provocar imperfecciones o alteraciones en una nota vecina.

Una composición individual no se limitaba a un único conjunto de tempus y prolatio. Los metros se podían desplazar a lo largo de una pieza, ya sea insertando un nuevo signo de medición o usando proporciones numéricas. Un "3" indica que todos los billetes se reducirán a un tercio de su valor; un "2" indica doble tempo; Una fracción "3/2" indica tres en el tiempo de dos, y así sucesivamente. Generalmente se entiende que la proporción 2 tiene el mismo efecto que el uso de un signo de corte con un trazo vertical (![]() =

=![]() ).

).

El uso de proporciones numéricas puede interactuar con el uso de diferentes medidas básicas de maneras bastante complejas. Esto ha generado cierta incertidumbre y controversia sobre la interpretación correcta de estos dispositivos de notación, tanto en la teoría contemporánea como en la erudición moderna. [14]

Otra forma de alterar el valor métrico de las notas era la coloración. Esto se refiere al recurso de marcar literalmente una nota como rítmicamente excepcional escribiéndola en un color diferente. En el período anterior, cuando las notas normales eran negras, las excepcionales se escribían en rojo o, a veces, huecas. En el período posterior, la práctica se revirtió; Como las notas normales ahora eran huecas, las excepcionales estaban rellenas de negro. En cualquier caso, se entiende que las notas "coloreadas" tienen 2 ⁄ 3 de su duración normal, y siempre son imperfectas con respecto a sus subdivisiones siguientes más pequeñas.

La coloración aplicada a un grupo de breves (ej. [a]) se conocía como color temporis , mientras que la de un grupo de semibreves (ej. [b-c]) se llamaba color prolationis . El efecto rítmico resultante, tal como se expresa en la notación moderna, difiere algo según si las notas afectadas eran normalmente perfectas o imperfectas según la medición básica de la música. Aplicada a notas perfectas (ej. [a–b]), la coloración crea el efecto de una hemiola : tres grupos rítmicos binarios en el espacio normalmente ocupado por dos ternarios, pero con las siguientes unidades de tiempo más pequeñas (semibrevas en [a] , mínimos en [b]) permaneciendo constante. Cuando se aplica a notas que ya eran imperfectas según sus valores normales (ej. [c]), la coloración da como resultado el efecto de un grupo de tresillos, con todas las unidades rítmicas reducidas en dos tercios. [15] Otra forma especial de coloración era la que se aplicaba a un grupo de una sola semibreve y una mínima siguiente, llamada color menor (ej. [d]). Mientras que lógicamente se esperaría que el resultado fuera un grupo triplete (![]() ), en cambio, se ejecutó convencionalmente como un grupo de puntos equivalente a un mínimo con puntos y un semimínimo (tenga en cuenta que en el contexto de la notación blanca, la versión coloreada (es decir, ennegrecida) del mínimo en el grupo de colores menores resultó ser exactamente igual a un semimínimo normal

), en cambio, se ejecutó convencionalmente como un grupo de puntos equivalente a un mínimo con puntos y un semimínimo (tenga en cuenta que en el contexto de la notación blanca, la versión coloreada (es decir, ennegrecida) del mínimo en el grupo de colores menores resultó ser exactamente igual a un semimínimo normal![]() de todos modos, aunque nominalmente se consideraba un tipo de nota diferente.) [16]

de todos modos, aunque nominalmente se consideraba un tipo de nota diferente.) [16]

El uso de notas de colores (en aquella época escritas en rojo) fue introducido por Philippe de Vitry y floreció en el llamado ars subtilior de finales del siglo XIV.

El ejemplo anterior, la canción "Belle, bonne, sage" de Baude Cordier , escrita en un manuscrito en forma de corazón, es una pieza rítmicamente compleja de ars subtilior . Utiliza varias técnicas de notación para cambiar entre ritmos: [17]

A veces, la música se escribía de tal manera que la misma línea musical tenía que interpretarse bajo dos o más esquemas de medición, lo que generalmente llevaba a versiones más lentas (aumentadas) y más rápidas (disminuidas) del mismo pasaje. En tales casos, la música normalmente se anotaba sólo una vez, y se colocaban varios signos de medición diferentes juntos, a menudo complementados con una instrucción verbal de cómo debía ejecutarse (llamado "canon").

Esta técnica podría aplicarse tanto de forma sucesiva como simultánea. Los sucesivos cánones mensurales fueron un rasgo característico de los motetes isorrítmicos de finales del siglo XIV y principios del XV . Un ejemplo famoso es Nuper rosarum flores de Guillaume Dufay , donde el tenor (anotado todo en longa y algunos valores breves) se interpreta primero como tempus perfectum (3

2), luego tempus imperfectum (2

2), luego tempus imperfectum diminutum (2

4), y finalmente tempus perfectum diminutum (3

4), lo que lleva a relaciones de longitud de 6:4:2:3 entre las cuatro repeticiones.

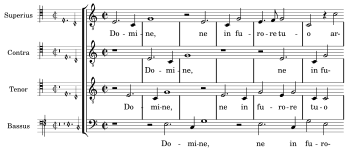

Piezas que exigían la ejecución simultánea de versiones de una misma música, es decir, cánones contrapunctales , fueron escritas por varios compositores de la escuela franco-flamenca a finales del siglo XV y principios del XVI, como Josquin des Prez , Johannes Ockeghem o Pierre de la Rue. . La Missa prolationum de Ockeghem es famosa por explorar sistemáticamente diferentes formas de combinar pares de voces en cánones mensurales. En el ejemplo que se da a continuación, del primer "Kyrie" de esta misa, ambas voces superiores cantan la misma línea anotada, una leiéndola como "tempus imperfectum" y la otra como "tempus perfectum". Las dos voces inferiores están acopladas de manera similar entre sí. Cada una de las cuatro voces comienza así la pieza con una medida diferente, lo que lleva a una longitud de compás diferente en la transcripción moderna. (Las voces inferiores, que están escritas en prolatio maior, luego cambian a un compás donde todas las semibreves están imperfectas a través de una coloración negra, lo que significa que, después de todo, terminan teniendo la misma longitud que las de las voces superiores).

Mientras que las reglas de notación rítmica en la notación mensural eran en muchos aspectos diferentes del sistema moderno, la notación de tono ya seguía prácticamente los mismos principios. Las notas se escribían en pentagramas de cinco (a veces seis) líneas, precedidas de claves y podían modificarse mediante alteraciones .

La notación mensural generalmente utiliza claves de do y fa , en varias líneas. Las claves de sol, aunque se usaron con poca frecuencia durante este período, no se volvieron de uso completamente rutinario hasta finales del siglo XVI. Las claves generalmente se elegían para que coincidieran con el rango vocal de una voz determinada, a fin de evitar la necesidad de líneas de libro mayor . Dado que el do central se encuentra dentro de ese rango para la mayoría de las voces, la clave de do es la que se usa con más frecuencia. Para voces mixtas, una combinación típica de claves tendría la clave de fa ( F en la cuarta línea del pentagrama) en la voz más baja, y la clave de tenor, contralto y soprano ( C central en la cuarta, tercera y primera línea del pentagrama respectivamente). ) en las voces restantes. Un arreglo alternativo, conocido como chiavette , hacía que el rango de cada voz se desplazara un tercio hacia arriba, lo que daba lugar a una combinación de claves de fa 3 , do 3 , do 2 y sol 2 .

Las claves originalmente tenían formas más o menos parecidas a la letra que representaban, pero con el tiempo desarrollaron formas más ornamentales. En la clave de fa, los dos brazos de la "F" se transformaron en dos puntos ubicados a la derecha de una raíz vertical. Los tres elementos podrían modificarse aún más; en particular, a menudo se les diseñaba como si fueran cabezas de notas. La clave de Do siguió teniendo una forma simple, a menudo cuadrada, similar a una "C" en la mayoría de los manuscritos, pero sus brazos tendieron a convertirse en rectángulos huecos o romboides en manuscritos posteriores y especialmente en grabados musicales del siglo XVI. La clave de Sol desarrolló un swash ornamental curvo típicamente unido a la parte superior de la letra, que finalmente evolucionó hacia la forma de bucle de la forma moderna. [18]

El uso de alteraciones en la música medieval y renacentista difiere significativamente de la práctica moderna. La notación medieval utilizaba dos signos accidentales, la " b molle " (![]() ) y el " b durum " (

) y el " b durum " (![]() ). Mientras que el primero era idéntico en forma al signo bemol moderno ( ♭ ), el segundo podía escribirse en formas que se asemejaban al sostenido moderno ( ♯ ) o al natural moderno ( ♮ ), pero estas funciones no se distinguían entre sí como lo son hoy. El si molle sirvió para seleccionar el más bajo de dos pasos de semitono alternativos para una nota determinada (p. ej., un B ♭ en contraposición a un B ♮ ), mientras que el b durum sirvió para seleccionar el más alto (p. ej., B ♮ en lugar de un B ♮ ). a B ♭ , pero también F ♯ en contraposición a F ♮ , etc.). [19] Los significados de ambos signos se superponen así con los del signo natural actual. Hasta el siglo XVI, sólo los signos planos aparecían regularmente como firmas clave al comienzo de un pentagrama (uno o como máximo dos pisos). [20] [21] Ambas formas de alteraciones podrían ocurrir como alteraciones temporales en otros lugares; sin embargo, en la práctica a menudo no se escribían, sino que se dejaba que el intérprete las infiriera de acuerdo con las reglas del contrapunto y la música ficta .

). Mientras que el primero era idéntico en forma al signo bemol moderno ( ♭ ), el segundo podía escribirse en formas que se asemejaban al sostenido moderno ( ♯ ) o al natural moderno ( ♮ ), pero estas funciones no se distinguían entre sí como lo son hoy. El si molle sirvió para seleccionar el más bajo de dos pasos de semitono alternativos para una nota determinada (p. ej., un B ♭ en contraposición a un B ♮ ), mientras que el b durum sirvió para seleccionar el más alto (p. ej., B ♮ en lugar de un B ♮ ). a B ♭ , pero también F ♯ en contraposición a F ♮ , etc.). [19] Los significados de ambos signos se superponen así con los del signo natural actual. Hasta el siglo XVI, sólo los signos planos aparecían regularmente como firmas clave al comienzo de un pentagrama (uno o como máximo dos pisos). [20] [21] Ambas formas de alteraciones podrían ocurrir como alteraciones temporales en otros lugares; sin embargo, en la práctica a menudo no se escribían, sino que se dejaba que el intérprete las infiriera de acuerdo con las reglas del contrapunto y la música ficta .

La notación mensural puede contener varios otros símbolos.

El custos (pl. custodes, del latín guardia) aparece al final del pentagrama, sobre o entre las líneas del pentagrama. Indica el tono de la primera nota que ocurre en el siguiente pentagrama que pertenece a esa parte en relación con la clave del pentagrama actual. Esto ayuda a los intérpretes a prepararse para cantar la siguiente nota sin tener que apartar la vista del pasaje actual (análogo al lema de los libros impresos más antiguos). Si el siguiente pentagrama del papel aparece en la página siguiente, pueden aparecer dos custodios inmediatamente uno al lado del otro.

En los manuscritos más antiguos, los custodes aparecen como notas finas o pequeñas (algo así como las notas de referencia modernas ). Alrededor de 1500 se había desarrollado un signo separado parecido a una 'w' con una larga cola hacia arriba, que sobrevivió brevemente en la notación musical más moderna del período barroco temprano (principios del siglo XVII).

La corona aparece encima de la última nota de la pieza (o sección). Es similar a la fermata en notación moderna. Por lo general, aparece encima de la última nota en cada parte de una pieza para indicar que la nota debe mantenerse por más tiempo del que indica su valor. Si aparece en algún lugar que no sea el final de una pieza, normalmente se espera una breve pausa antes de continuar con las notas posteriores a la nota con la corona.

El signum congruentiae indica la posición de entrada de otra voz. Esto se utiliza para indicar cánones y rondas . En lugar de escribir todas las partes, sólo se escribe una parte. El signum congruentiae indica el punto de cada parte donde debe comenzar la siguiente parte desde el principio.

Existe cierta variación en la forma en que se denotan las signa congruentiae.

Las primeras etapas más importantes en el desarrollo histórico de la notación mensural son las obras de Franco de Colonia ( c. 1260 ), Petrus de Cruce ( c. 1300 ) y Philippe de Vitry (1322). Franco, en su Ars cantus mensurabilis , fue el primero en describir las relaciones entre maxima, longa y breve en términos independientes de los patrones fijos de modos rítmicos anteriores . También refinó el uso de las semibreves: mientras que en la música anterior una breve podía ocasionalmente ser reemplazada por dos semibrevas, Franco describió la subdivisión de la breve como ternaria (perfecta), dividiéndola en tres semibrevas iguales o dos desiguales (lo que resulta en micropatrones rítmicos predominantemente tripletes.)

Petrus de Cruce introdujo subdivisiones de la breve en notas aún más breves. Sin embargo, todavía no los definió como niveles jerárquicos más pequeños separados (mínimo, semimínimo, etc.), sino simplemente como números variables de semibreves. La interpretación rítmica exacta de estos grupos es en parte incierta. La técnica de notar grupos complejos de notas cortas mediante secuencias de múltiples semibreves se utilizó posteriormente de forma más sistemática en la notación de la música italiana del Trecento .

Los refinamientos decisivos que hicieron posible la notación incluso de patrones rítmicos extremadamente complejos en múltiples niveles métricos jerárquicos se introdujeron en Francia durante la época del Ars nova , con Philippe de Vitry como el teórico más importante. El Ars nova introdujo los valores de notas más cortas por debajo de la semibreve; sistematizó las relaciones de perfección e imperfección en todos los niveles, hasta el mínimo, e introdujo los recursos de proporciones y coloración.

Durante la época de la escuela franco-flamenca de música renacentista , el uso del sistema de notación francés se extendió por toda Europa. Este período trajo la sustitución de la notación negra por la blanca. También trajo una mayor desaceleración de la duración de los valores de notas más grandes, al tiempo que introdujo aún más notas pequeñas nuevas (fusa, semifusa, etc.). Hacia el final de este período, las reglas originales de perfección e imperfección quedaron obsoletas, al igual que el uso de ligaduras. Durante el siglo XVII, el sistema de signos de medición y proporciones se desarrolló gradualmente hasta convertirse en los signos de tiempo modernos, y se introdujeron nuevos dispositivos de notación para medir el tiempo, como líneas de compás y ligaduras, lo que finalmente condujo al sistema de notación moderno.

Hoy en día, la música del período mensural normalmente se transcribe a notación moderna para interpretación o estudio, utilizando un diseño de partitura moderno, líneas de compás y, a menudo, una elección modernizada de claves. Son comunes una serie de convenciones editoriales especiales para tales transcripciones, especialmente en ediciones académicas, donde es deseable que las características básicas de la notación original puedan recuperarse del texto moderno.

Si bien las ediciones de música renacentista del siglo XIX y principios del XX a menudo conservaron los valores de notas grandes de los originales, incluidos breves y largos, la mayoría de las ediciones modernas utilizarán valores de notas reducidos para adaptarse a los hábitos de lectura modernos con respecto al tempo y la estructura del tiempo. Para la música del siglo XVI, un esquema frecuente es la disminución por un factor de 2 (es decir, convertir las semibreves en mínimas modernas), en un compás alla breve moderno . La música más antigua puede disminuirse en un factor de 4 (presentando semibreves como entrepiernas) o, a veces, 8 (representando breves como entrepiernas). Para las piezas del siglo XIII, también es común la disminución en 16 (convirtiendo las breves en corcheas). [22] Para la música de los siglos XV y XVI, las divisiones de compases generalmente se eligen para que coincidan con el tiempo de una breve, mientras que las piezas de Ars nova del siglo XIV pueden escribirse en medidas de la duración de una longa, y la música del siglo XIII en medidas de la duración de una máximos.

Para dar cuenta de estos cambios editoriales, las ediciones académicas a menudo imprimen un breve fragmento de notación en la forma original delante de cada pentagrama al comienzo de una pieza, llamado "incipit", que incluye las claves originales, los signos de medición, las alteraciones y, a menudo, las primeras notas. [23] Alternativamente, se puede proporcionar una anotación que defina el esquema de mapeo en el pentagrama, por ejemplo, "![]() =

=![]() ".

".

Cuando aparecen ligaduras en el texto original, esto se marca convencionalmente con corchetes sobre las notas transcritas, mientras que el uso de coloración a veces se marca con corchetes rotos (⌜...⌝). Los bemoles o sostenidos que no están escritos en el original pero que son sugeridos por el editor generalmente se indican colocándolos encima de la nota en lugar de delante de ella.

Una cuestión especial a la hora de representar la música renacentista es cómo abordar sus característicos ritmos fluidos, donde las líneas de compás modernas pueden parecer resaltar demasiado lo que forma parte de los puntos de articulación naturales de las unidades melódicas. Para evitar el uso excesivo de ligaduras y permitir una notación que refleje más fielmente el original, algunas ediciones imprimirán líneas de compás no a lo largo de los pentagramas, sino sólo en los espacios intermedios entre ellos (una convención a la que a veces se hace referencia con el término alemán Mensurstrich ). , lo que permite que las notas se lean a lo largo de una línea de compás. [24] [25]

Para citar símbolos de notación mensural en texto en línea, se han incluido una serie de caracteres en el estándar de codificación de caracteres Unicode , en el bloque "símbolos musicales" . Están ubicados en los códigos de caracteres U+1D1B6 a U+1D1CE.